مشروع "ريفيرا غزة" لا يزال على الطاولة !!

نبهان خريشة

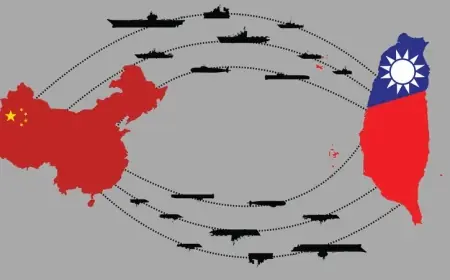

منذ انتهاء الحرب الأخيرة على غزة، تتزايد المؤشرات على أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى القطاع من زاوية إنسانية أو سياسية فحسب، بل من منظور اقتصادي استثماري طويل المدى. فخلف الدعوات الأمريكية المتكررة إلى “إعادة الإعمار” و“إدارة مدنية جديدة”، يختبئ مشروع أوسع يهدف إلى وضع غزة تحت وصاية اقتصادية أميركية – إسرائيلية، تمهيداً لتحويلها إلى ما يشبه "ريفييرا غزة"، وفق الرؤية التي صرح بها ترامب وصهره كوشنير وعدد من مستشاريه سابقا.

شخصية دونالد ترامب، بما تحمله من عقلية تجارية صِرفة، تعكس جوهر التفكير الرأسمالي الأمريكي الذي ينظر إلى الجغرافيا والسياسة بعيون المستثمر لا السياسي. فترامب الذي طرح مشروع “ريفييرا غزة”، ربما توقف عن الحديث عنه علنًا، لكنه لم يُزِل الملف من على طاولته. فالرجل لا يتعامل مع القضايا الدولية بوصفها نزاعات معقدة أو صراعات هوية، بل كفرص تجارية يمكن تحويلها إلى أرباح واستثمارات ضخمة. بالنسبة له، غزة ليست قضية إنسانية أو حتى سياسية، بل أرضٌ بكلفة تشغيل منخفضة وموقع استراتيجي يمكن أن يتحول إلى واجهة اقتصادية وسياحية تربط البحرالمتوسط بالعالم. هذه النظرة البراغماتية الباردة هي ما يجعل مشروع “ريفييرا غزة” استثمار رأسمالي وليس رؤية سلام، وهي أيضاً ما يفسر استمرار حضوره في أجندة التفكيرالأمريكي حتى إن غاب عن التصريحات الرسمية مؤقتا.

لكن الفارق اليوم أن واشنطن لم تعد تتحدث عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بل عن “تمكينهم اقتصادياً”، أي تحويلهم إلى قوة عمل داخل مشروع رأسمالي مغلق، يُدار من الخارج ويخدم مصالح القوى الكبرى. بهذه الصيغة، تتحول غزة إلى نموذجٍ جديد للاستعمار الحديث: لا احتلال عسكري، ولا إدارة مباشرة، بل شبكة من القروض والمساعدات والاستثمارات التي تتحكم بالموارد والسياسات من دون الحاجة إلى جندي واحد على الأرض.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت واشنطن اتصالاتها مع دولٍ عربية، منها مصر وقطر والسعودية والإمارات، لإيجاد صيغة "إدارة ما بعد الحرب" في غزة. في الخطاب العلني، تبدو الغاية إنسانية: إعادة الإعمار وتهيئة الظروف للحياة. لكن في الكواليس، تتحدث المؤسسات الأميركية عن تحويل غزة إلى “منطقة اقتصادية خاصة”، بميناء خاضع للرقابة الدولية، ومشاريع طاقة ومياه واتصالات تديرها شركات متعددة الجنسيات، ومناطق صناعية تعمل وفق اتفاقات مع إسرائيل والأردن ودول أخرى.

هذا النمط من التفكير ليس جديداً على السياسة الأميركية. فهو امتداد لمنهج “الاستعمار الاقتصادي” الذي حلّ محل الاحتلال العسكري في كثير من مناطق العالم بعد الحرب الباردة. حين تتولى الشركات والمؤسسات الدولية إدارة المال والإعمار، يصبح القرار الوطني مرهوناً بممولين ومهندسين ومراقبين أجانب، لا بجنرالات أو إداريين من الخارج. وبذلك تضمن واشنطن السيطرة بأقل كلفة وأعلى فعالية.

وفي تصور واشنطن، ليس المطلوب ترحيل الغزيين أو تهجيرهم كما كان يُروّج سابقاً، بل الإبقاء عليهم داخل القطاع واستخدامهم كقوة عمل رخيصة ومنضبطة. مئات آلاف الأيدي العاملة يمكن أن تشكل أساساً لاقتصاد خدماتي وصناعات خفيفة مرتبطة بالموانئ والطاقة والإنشاءات والمنتجعات. ومن خلال برامج التدريب والتوظيف الممولة دولياً، سيتم خلق جيلٍ جديد من العمال والموظفين يدين بفرصته الاقتصادية للمشاريع المموّلة أميركياً، لا للسلطة الفلسطينية ولا لأي فصيل سياسي.

هنا تتجلى الفكرة الأعمق: “السلام مقابل العمل”، لا “السلام مقابل الأرض”. فالولايات المتحدة تراهن على أن تحسين مستوى المعيشة النسبي، وتوفير فرص العمل والدخل، سيحول الانتباه عن المطالب الوطنية والسياسية، ويجعل الفلسطينيين أكثر قابلية للاندماج في مشروع اقتصادي بلا سيادة. إنها إعادة تعريف لمفهوم السيطرة: أن تُبقي الناس في أرضهم، لكنك تملك وسائل رزقهم وتتحكم بمستقبلهم.

وتستند الرؤية الأميركية إلى أدوات الرأسمالية المعولمة: قروض مشروطة من البنك الدولي وصندوق النقد، برامج “إصلاح اقتصادي” تُلزم غزة بفتح أسواقها أمام الاستثمارات الأجنبية، اتفاقيات تجارية تُفضِّل الشركات الكبرى، ونظام مصرفي مرتبط بالمؤسسات المالية الغربية. ومع الوقت، سيصبح الاقتصاد الغزي تابعاً لبنيةٍ مالية خارجية تحدد الأسعار والتجارة وسوق العمل، تماماً كما حدث في دولٍ خضعت لبرامج “إعادة الإعمار” في البلقان والعراق.

بهذه الآليات، تُمارس الإمبريالية الأميركية وظيفتها الكلاسيكية بطريقة حديثة. فهي لا تحتاج إلى دبابات أو احتلالٍ مباشر. أدواتها هي البنك، والميناء، والعقد الاستثماري، وشبكات الطاقة والاتصالات. وعبر هذه الأدوات تُدار مقدرات الشعوب وتُعاد هندسة مجتمعاتها. ما يحدث في غزة اليوم ليس سوى تطبيق نموذجي لهذا النمط من السيطرة: تحويل الدمار إلى فرصة استثمار، وتحويل المأساة إلى سوق مفتوحة.

لكن السؤال الأعمق هو: هل يمكن فعلاً تنفيذ هذا المشروع في غزة؟ تاريخ القطاع ووعيه الجمعي يُظهران أن أي محاولة لفصل الإعمار عن السياسة، أو تحويل الناس إلى عمالٍ بلا قضية، ستواجه مقاومة من المجتمع ذاته. فالغزيون الذين صمدوا تحت الحصار والحروب ليسوا مجرد قوة عمل تبحث عن رواتب، بل مجتمعٌ يملك وعياً وطنياً عميقاً وتجربة طويلة في رفض الإملاءات.

ومع ذلك، تظل الخطورة في أن بعض الأطراف العربية والفلسطينية قد ترى في المشروع فرصةً اقتصادية أو “باباً للحياة” بعد سنوات من الدمار. ومع ضعف البدائل السياسية، قد يجد البعض في التمويل الأميركي والإقليمي مخرجاً مؤقتاً، دون إدراكٍ أن هذا المخرج هو باب التبعية الطويلة. فحين تُدار إعادة الإعمار عبر الشركات والهيئات الأجنبية، يتحول الإعمار ذاته إلى أداة سيطرة، وتتحول المساعدات إلى وسيلة إخضاع.

إن ما يجري التحضير له ليس مجرد مشروع تنموي، بل هندسة سياسية واقتصادية لمرحلة ما بعد الحرب. واشنطن تريد غزة آمنة لإسرائيل، ومنضبطة اقتصادياً، ومفتوحة أمام رأس المال، لكنها لا تريدها حرة أو مستقلة. لذلك، تسعى إلى نظامٍ اقتصادي يُغنيها عن الاحتلال، ويمنحها ما هو أثمن من الأرض: السيطرة على القرار. بهذه الصيغة، تعود فكرة “الاستعمار دون جيوش” إلى الواجهة.

غزة قد لا تُحتل من جديد، لكنها ستُدار من الخارج عبر المال والعقود والوعود. وبدلاً من الحاكم العسكري، سيكون هناك الممول الدولي، وبدلاً من الجنود، المهندسون والمستشارون والمراقبون. والولايات المتحدة لن تبني “ريفييرا غزة” من أجل الفلسطينيين، بل من أجل تثبيت معادلة نفوذها في الشرق الأوسط الجديد، حيث تُدار الشعوب لا بالحديد والنار، بل بالمال والديون والمشاريع.